【視点】韓国と二重写しになる県政

政府と一地方がこれほど冷たい間柄になるのは、日本はおろか、世界でもそれほど類を見ないだろう。しかも辺野古移設は止まらず、現在のところ、政府との対立だけが沖縄の「戦果」である。韓国でも沖縄でも、指導者が語る理想と冷厳な現実との乖離(かいり)が著しい。

文大統領は、日本に対しては慰安婦問題や元徴用工問題などで強硬姿勢を一貫させ、日本統治の歴史を強調して「親日を清算する」と訴えた。

歴史問題にこだわり過ぎ、未来志向がうかがえないのは、県政も同じだ。辺野古移設の原点について、政府が「宜野湾市民の危険除去」と指摘したのに対し、翁長前知事は「米軍による土地の強制接収が原点」と主張した。過去をことさら強調する姿勢からは、事故に怯える宜野湾市民の現在、普天間の跡地利用で開ける未来への思いが感じ取れない。

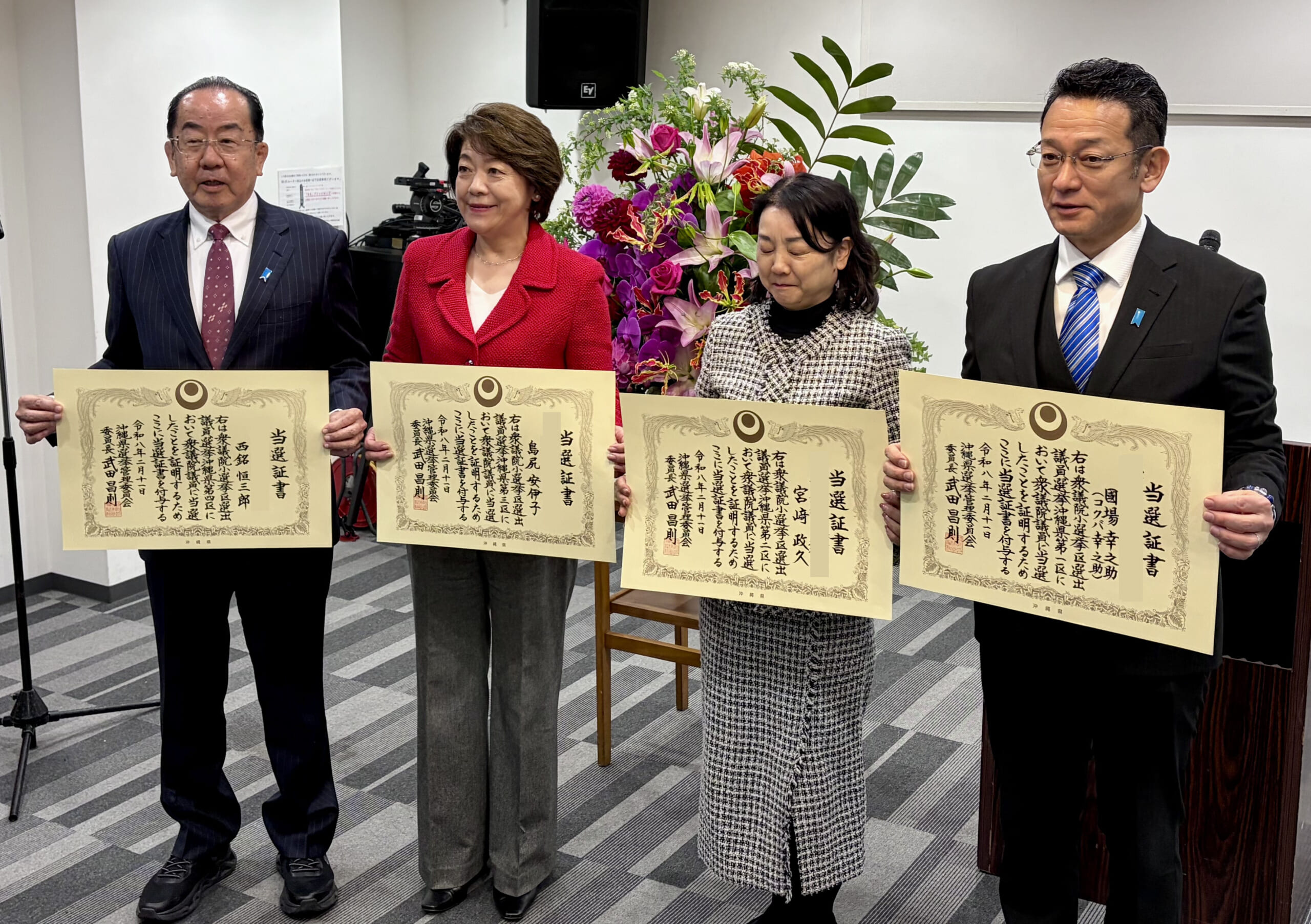

4月の衆院補選で玉城知事の後継候補が当選しており、県政に対する県民の支持は相変わらず高い。「平和」「人権」「民主主義」といった言葉のイメージが先行しているのだろうが、一方で「県益」はどこまで増進されているのか。前県政以来、5年に及ぶ政府との冷戦状態を、この先も多くの県民が望むとは、とても思えない。

韓国では、政権が「反日」を鮮明化すると無条件で支持率が上がると言われる。一方、沖縄では各種選挙で、経済や福祉などの重要課題がほとんど争点化されぬまま「反辺野古」を掲げる候補が選挙で勝利する現象が続く。韓国の「反日」のように、沖縄では「反辺野古」が政争の具と化しているようだ。

韓国は文政権下で経済が低迷しているが、沖縄経済は観光を中心に、空前の活況を呈しているのがせめてもの救いだ。だがそれも、政府による沖縄振興のてこ入れがあってこそである。