【やいまぴとぅ⑫】書に学んだ人生の極意 沖国大校友会事務局長 富村用助さん(70)

書道と共に歩んできた人生を振り返る富村用助さん=2月23日、那覇市

幼少時代から慣れ親しんだ書道に、人生の極意を学んだ。「没頭するものがあることは、人生の助けになる。書道があったから今がある」。70歳を迎えた現在も仕事を終えて帰宅すると、毎日、墨と硯が置いてあるテーブルに向かい、一心に筆を執る。

1954年2月、与那国島に役場職員の父、石戸さんと、主婦のハツエさんの次男として生まれた。8人きょうだいのにぎやかな家庭だったが、子だくさんだけに生活は楽ではない。毎朝5時に起き、登校時間の直前まで両親を手伝って畑仕事をしたり、学校から帰ったらすぐに日が暮れるまで、家畜である牛馬やヤギの餌の草刈りや、山から燃料用の薪を拾って家計の足しにした。

両親はいつも笑顔で、子どもたちに優しく接してくれた。「生活は大変だったが、苦しいところは子どもには見せなかった。それが今になって分かる」。

島には「ゆいまーる」の精神が生きていた。隣家の修繕を手伝うなど、困りごとがあると住民同士で助け合った。「貧しくても、心は豊かだった。言い尽くせぬほど島の方々への感謝は忘れない。与那国島に生まれて良かった。故郷は今でも心の支え」と、当時の生活を懐かしむ。

父は書をたしなんでおり、島の祭事で筆文字を書く機会が多かった。たっぷりと墨を吸わせた筆を、紙の上でやわらかく滑らせるしぐさが珍しく、隣でずっと眺めていた。見よう見まねで、自らも書を始めた。「自分もいつかは、筆文字で島に貢献したい」と漠然と思った。

「15の春」で島を出て八重山高校に進学。書道部に所属し、3年生になると部長も務めた。顧問は新進気鋭の教師だった我喜屋明正さん。「自分の年代に合った字を書きなさい。無理をして40歳、50歳の年季の入った字を書く必要はない」と教わった。

書のあり方は、人生経験の積み重ねで変わってくる。今、この瞬間に全力を尽くすことが何より大事。そんな信念が、この時代に確立された。

高校卒業後、経理の専門的な知識を習得し、いったん本土企業に就職したが、沖縄にUターンし、27歳で八重高書道部時代の後輩、恵美子さんと結婚した。妻には新たな就職先が決まるまでの間、いつも笑顔で支えてもらった。

那覇市の企業に財務担当として入社。4年後には沖縄国際大の二部商経学部に入学し、仕事と学業を両立させた。

社会人になり、家庭を持っても、ひたむきに書道と向き合う姿勢は変わらない。むしろ新たな発見もあった。

「書の『余白』に興味を持った。黒い文字が回りの白い余白によって活きる。余白には『響き』がある。真っ白な紙面に、筆先が触れた瞬間に生まれる余白は、それこそが立派な主役」

余白は余裕に通じる。「余白としての環境にあれば何事も楽しい。書だけでなく、身近な生活でも『余白』の存在は自分のよりどころになる」。

33歳になった1987年には、自宅がある浦添市で、地域住民に書道を教える「ロマン書藝会」を開設。書道を一般に普及する活動にも力を入れ始めた。

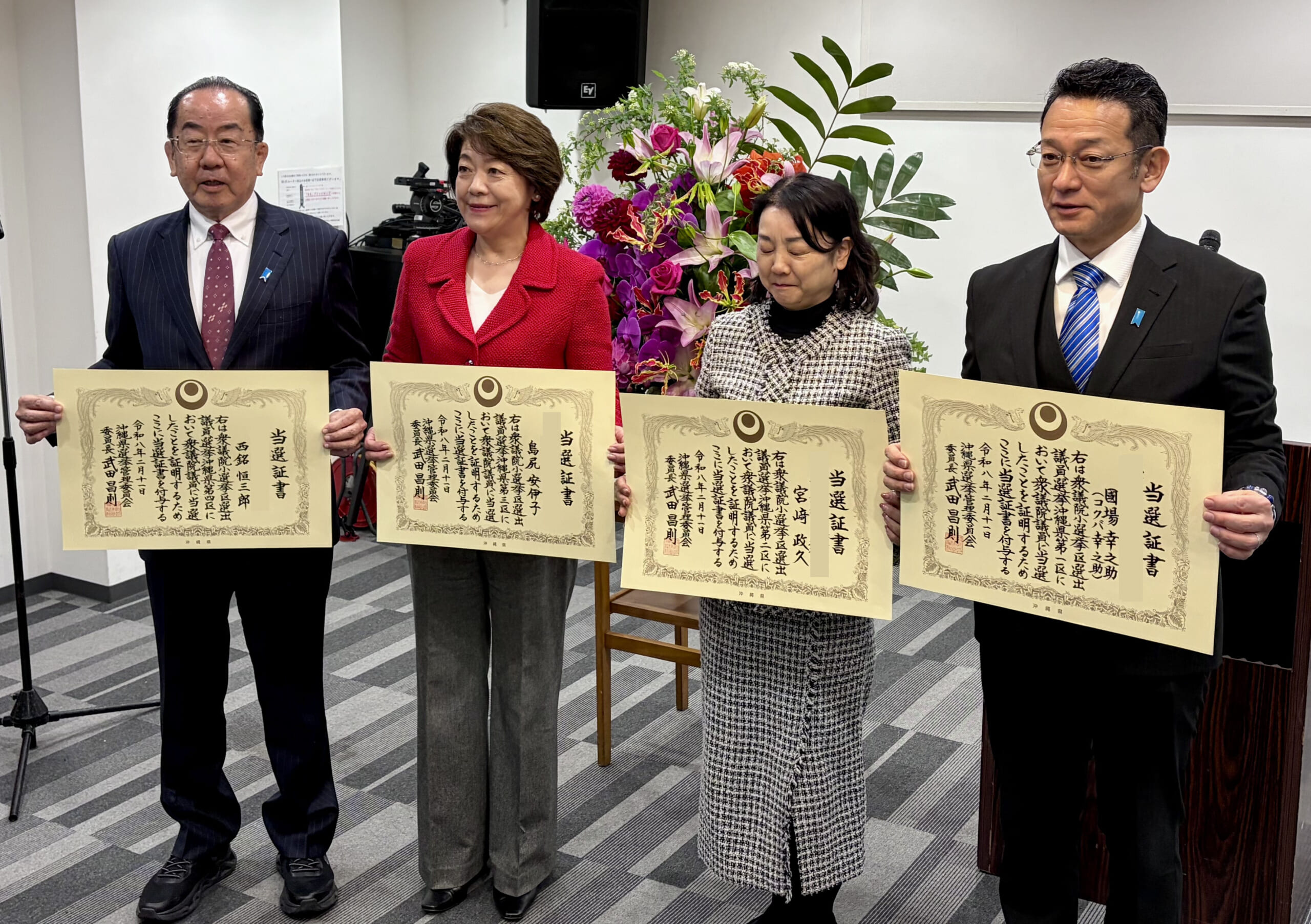

官公庁から依頼を受け、筆文字の公文書を作成する機会も多くなった。大臣の表彰状、選挙の当選証書、叙勲など、後世に残る公文書の数々を手掛け、実績を積んだ。

書道以外にも、与那国郷友会の役員として活動したり、俳句のサークルで句集を出すなど、多忙な日々を送った。

経理専門学校の教員を経て、1995年には、まったく未経験業種の文進印刷株式会社に財務担当として入社。役員に昇進し、2015年には社長に就任した。「信用を大事にする」経営姿勢に徹し、1年後、相談役に退いた。2017年からは沖縄国際大の6万人余の卒業生で組織する同大校友会の事務局長の職にある。

自宅では夫婦、娘、孫の6人で穏やかに暮らす。仕事で疲れて帰っても、家族団らんのあと、毎日、自室で修練を続けるのは「毎日書かないと、感覚が鈍ってしまう」ためだ。

恩師から教わった「自分の年代に合った書」という言葉が常に脳裏にある。「年齢を重ねていった自分が、どんな字を書くかが楽しみ。書は人生の励み」。書と共に歩んだ人生は、老境に入っても、さらに輝きを増している。(仲新城誠)