「オール沖縄」はなぜ滅ぶのか 著書発売の本紙記者に聞く

「反日・反米・親中権力 オール沖縄 崩壊の真実」(産経新聞出版)

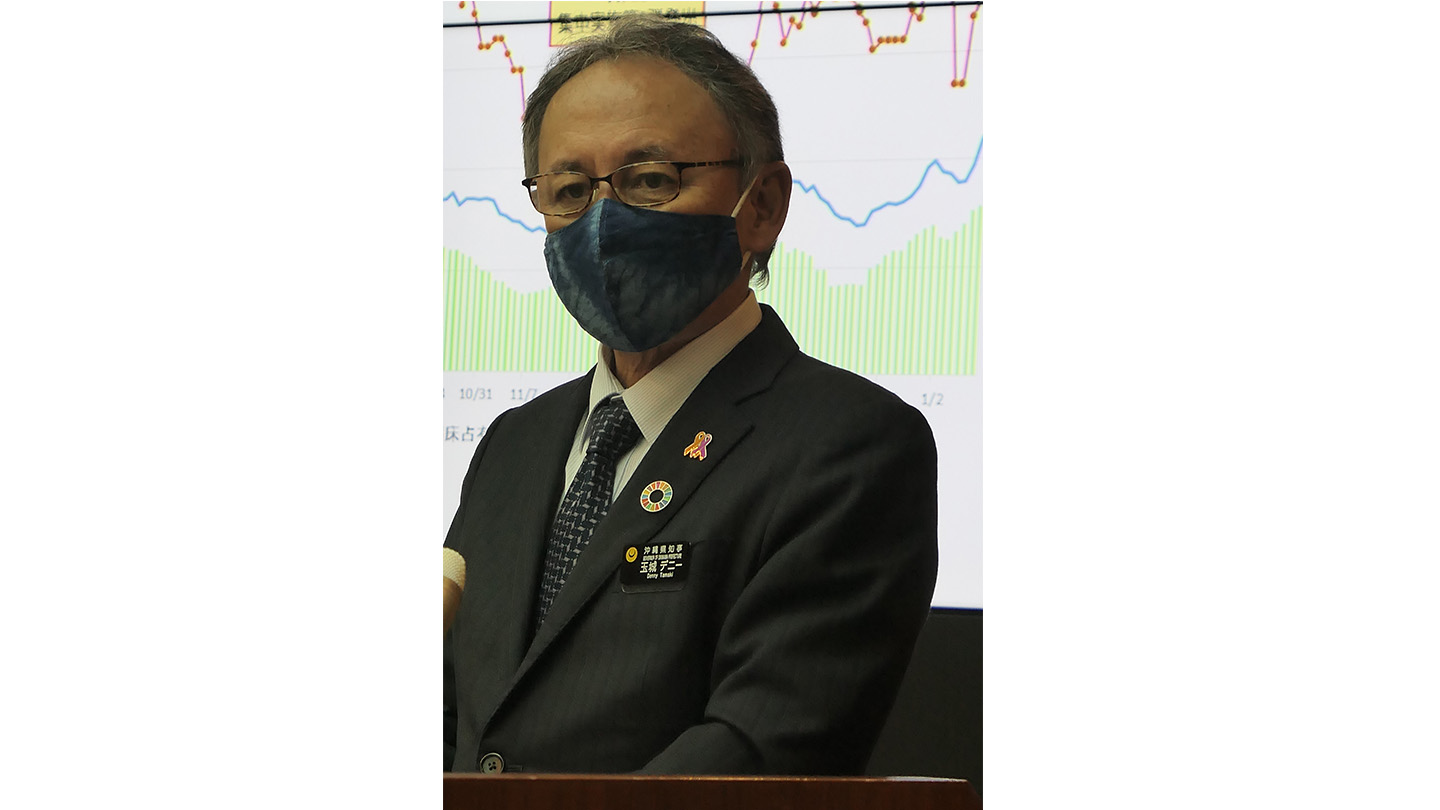

八重山日報論説主幹を務める仲新城誠記者の著書「反日・反米・親中権力 オール沖縄 崩壊の真実」(産経新聞出版)が18日発売される。同書の狙いなどを仲新城記者に聞いた。

―執筆の経緯は。

「沖縄では2015年から『オール沖縄』県政が始まり、10年を迎えます。この本は『オール沖縄』がなぜ生まれ、そしてなぜ滅ぶのか、現地での取材を通して分析した『オール沖縄』の興亡史です」

「『オール沖縄』をテーマにした本や記事は多数ありますが、沖縄県内から発信されたものは、ほとんどが『新基地建設を強行する政府に対し、沖縄の民意を背景に抵抗するオール沖縄』という構図です」

「それに対し、私は『オール沖縄』が日本の安全保障に打撃を与え、沖縄の振興や県民生活にも足かせとなったのではないか、という問題意識を持ちました。県民自身、それも沖縄本島ではなく、国境に近く安全保障の最前線にある八重山の離島住民という目線から、発信したつもりです。それがこの本の特徴と言えば特徴です」

―「オール沖縄」はなぜ多くの県民の支持を得たのでしょうか。

「沖縄の政治は基本的に『保守対革新』の戦いとされてきました。しかし10年前、元自民党の『保守』である翁長雄志前知事をリーダーに、保革双方を取り込んだ政治勢力としての『オール沖縄』が突如誕生します」

「これは沖縄の歴史で前例のない現象で、もしかすると全国的にも類がないかも知れません。この県政は、先頭に立った翁長氏が保守系だったために、多くの県民に『保守県政』というイメージを与えました」

「翁長氏を支持する各種政党や団体は、たとえ共産党でも『オール沖縄』を名乗ることで、保守層の県民から支持を得ることができました。それが『オール沖縄』が大成功した一番の理由だと思います」

―「オール沖縄」の誕生は、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設問題がきっかけになりました。この県政で国と県の対立は先鋭化しましたが、その間にも沖縄を取り巻く安全保障環境は悪化の一途をたどりました。

「この10年も、石垣市の尖閣諸島周辺では中国海警局の艦船が領海侵入を繰り返し、尖閣諸島が中国に事実上、侵奪される恐れが強まっています。日本最西端の与那国島から110㌔先では『台湾有事』の危機が深まりました。『オール沖縄』県政はこのような状況に対応できず、現在、特に離島で支持を失っています」

―「オール沖縄」の動きは沖縄だけにとどまらず、日本の安全保障や外交にも影響を与えています。

「日本の政治も流動化しています。有権者は耳当たりのいい政策だけで投票先を選ぶのではなく、どのような思想を軸にした政党であり、政治家であるかを吟味する必要があります。それが『オール沖縄』現象の教訓です」

「この本では、沖縄の最新情勢として『オール沖縄』県政が米国に設置したワシントン駐在事務所を巡る問題にも触れています。県の手続きミスとも言われていますが、実際には『オール沖縄』のさまざまな体質が一気に噴出した問題であることが、この本を読んでいただければ理解していただけると思います」