「君が代」調査要求決議に賛否 「自由脅かす」「指導要領励行を」

石垣市議会の意見書

石垣市議会が9月定例会で、国歌「君が代」を歌えるかなどを児童生徒に問うアンケートの実施を求める意見書を可決したことが波紋を広げている。児童生徒が「君が代」を歌えるよう指導することは文部科学省の学習指導要領で明記されているが、学校現場で実際には励行されていないとの懸念が背景にある。市民団体などが「思想信条の自由を脅かす」と反発する一方、識者はそもそも指導要領が守られていないことが問題と指摘する。

市議会の決議では、学習指導要領の定めにかかわらず、保護者から「子どもたちが国歌を十分に歌えていない」との声があるとした。

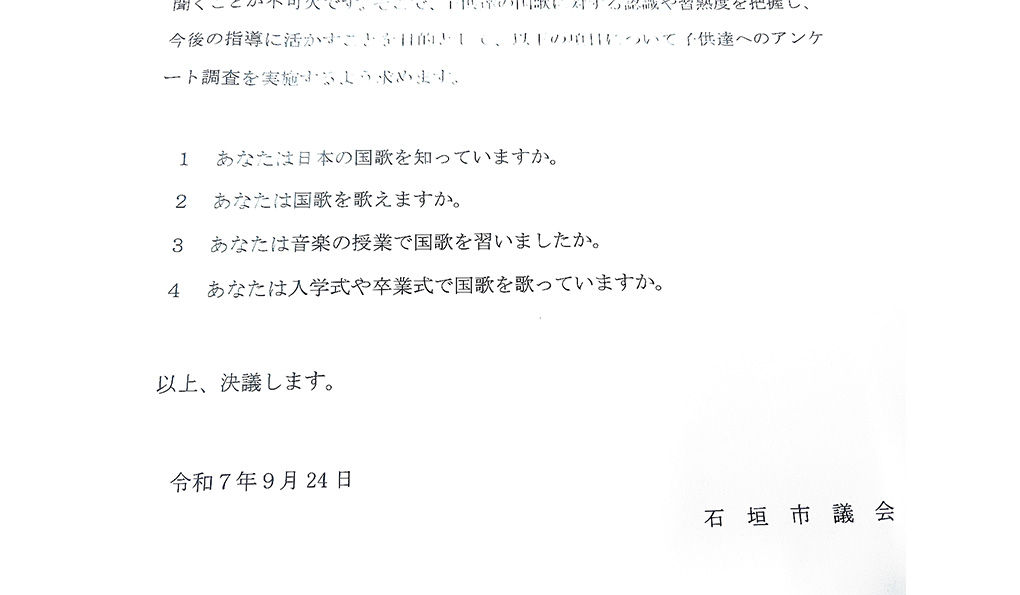

問題を正確に把握するため、子どもに①国歌を知っているか②国歌を歌えるか③音楽の授業で国歌を習ったか④入学式や卒業式で国歌を歌ったか―を問うアンケートを実施するよう求めた。宛て先は市長、教育長(各小中学校長)。友寄永三氏が提案し、与党、中立の賛成多数で可決された。

これに対し県退職教職員会(宮良純一郎支部長)など7団体は声明を発表。「沖縄戦を体験した県民にとっては、むしろ『君が代』斉唱に違和感を持つ方が多かろう」として「『君が代』を歌わせる圧力をかけるような議会決議は看過できない。調査を行わないことを要望する」と批判した。

県内主要メディアも同調。県紙は社説で「南西諸島の軍事化と日米一体化が進む中、国防への関心や国家への忠誠心を高める狙いがあるのか」(沖縄タイムス)、「戦前、君が代の『君』は天皇と教えられ、皇国思想や軍国主義の精神的支柱とされた。戦前回帰につながる動きにならないか」(琉球新報)と調査に反対した。

阿部俊子文科相は9月26日の閣議後会見で、学校での国歌指導について「児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとする趣旨ではない。あくまで教育指導として進めていくことが重要だ」と述べた。中山義隆市長は意見書について「問題ない」とコメントした。

2010年から4年間、石垣市の教育長を務めた玉津博克氏(74)は、意見書の趣旨について「国歌の指導は学習指導要領で決まっている。ちゃんと指導が行われているか教育委員会が調査するのは当然」と理解を示す。ただ、子どもへのアンケート実施は、是非の判断を学校現場にゆだねるべきとする。

意見書が「圧力」「強制」に当たるかについては「強制ではない。指導要領で子どもに指導することが決められている。たとえば指導要領に『歴史の授業でフランス革命について教えなさい』と書いてあった場合、教えることを強制と呼ぶのかという話だ」と強調。

「思想的な背景」を理由に、教員が学校現場で「君が代」を教えていない現状こそ問題との認識を示した。